Un viaggio attraverso i territori di Bronte, Maniace e Maletto in quella che fu la Ducea dell’eroe di Trafalgar, tra impareggiabili scenari naturali, vita rurale e storia

Lungo la Valle del fiume “Saracena” di Giovanni Carbone

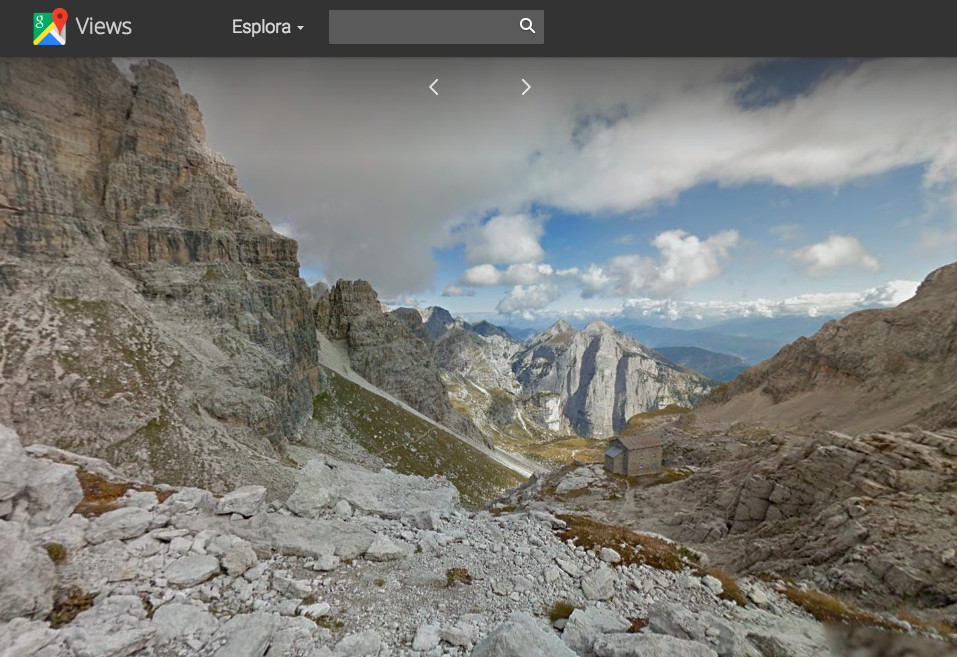

Il Simeto, massimo fiume della Sicilia con i suoi 113 km, nasce dalla confluenza di tre torrenti, il Cutò, proveniente dalle pendici del Monte Soro, nei Nebrodi, il Saraceno, che dà il nome alla valle di cui è parte il territorio dei comuni di Bronte, Maniace e Maletto, e che nasce dal lago Cartolari, e il Martello emissario del lago Biviere. Il fiume, nel suo corso più alto, scava, tra le rocce dei Nebrodi e, successivamente, tra le lave di antiche eruzioni dell’Etna, splendide, gole che gareggiano per bellezza e fascino con le più note gole dell’Alcantara. Le rive del fiume sono ricoperte da una variegata flora, tra cui spiccano il platano orientale, roverelle, lecci, faggi, frassini, che offre ospitalità a volpi, donnole, martore, ghiri, ricci e istrici e sicuro riparo, per i propri nidi, a beccacce, gufi, cornacchie, gazze, pernici e coturnici. Le acque sono popolate da carpe, trote, tinche, da tartarughe e, negli stagni nelle vicinanze del fiume, dimorano la gallinella d’acqua e l’airone. Nella Valle del fiume “Saracena” una particolare suggestione è data dalle sfumature cromatiche del verde dei pascoli e dei boschi cui fanno contrasto i colori delle nude rocce dei Nebrodi e delle antiche lave dell’Etna. Le asperità del suolo hanno fatto si che sopravvivessero qui antiche metodiche agricole fondate su seminativi e seminativi arborali, ma, dove è stato possibile creare invasi e piccoli laghetti, sono nati fertili e verdi orti e vigneti. Nella sua lunga corsa verso lo Jonio, il Simeto, attraversa nel suo primo tratto un territorio carico di storia spesso non scritta ma di cui non è raro trovare le vestigia. Questi luoghi hanno rappresentato per secoli uno straordinario sito strategico nel quale, numerose e cruenti, si sono combattute battaglie come quella tra i Sicani e i Siculi, tra i Siracusani e i Romani, tra i Saraceni e i Normanni. Il popolamento della Valle è stato un continuo susseguirsi di dominatori e dominati, con Normanni, Svevi, Angioini, Aragonesi, Ferdinando II il Cattolico, sino a giungere all’attribuzione della Ducea di Bronte al vincitore della battaglia di Trafalgar, quell’ammiraglio Nelson i cui eredi fissarono qui la loro dimora in quella che fu l’abbazia di S.Maria di Maniace. Le acque del fiume servivano un tempo a mantenere l’eterno movimento dei mulini degli insediamenti monastici di contrada Gullia, legati all’Abbazia benedettina di S. Maria di Maniace, e alimentati da un vecchio acquedotto, i cui resti, insieme alle antiche macine conservate all’interno di alcuni casolari, rappresentano le ultime testimonianze delle intense attività che si svolgevano un tempo lontano nella Valle. Attività successive di secoli ai primi insediamenti del sito, di cui vi è traccia nei ritrovamenti megalitici tra cui le grotte come quelle che si affacciano sul fiume Saraceno e quelle site nei pressi di Maniace. Altre testimonianze di remote frequentazioni del sito sono sparse per tutta l’area di influenza dei tre comuni continuamente minacciate dalle frane e dall’abbandono quando non soggette all’opera devastatrice dell’uomo. Il territorio è costellato di antiche masserie nelle quali si possono riscoprire le costumanze del vivere contadino o leggere l’impassibile incedere del tempo, abile, insieme all’incuria dell’uomo, nel cancellare ogni traccia della storia di questi luoghi. Alcune di queste masserie, delle quali esistono testimonianze sin dal XII secolo e che ricadevano sotto la potente giurisdizione dell’Abbazia di S. Maria di Maniace, costituivano veri e propri villaggi di cui si è completamente persa traccia, così come non è assolutamente chiaro cosa condusse i contadini che le abitavano ad abbandonarle. La Valle del fiume Saraceno, per chi la percorre, nei territori di Bronte, Maletto e Maniace, rivela innumerevoli e misteriose sorprese come, sospesa tra i pistacchi, ai margini della vecchia strada che collega Bronte ad Adrano, una costruzione che ha l’apparente aspetto di una grangia, probabilmente un piccolo monastero basiliano. Stupisce alquanto il quasi perfetto stato in cui si trova la costruzione vittima anch’essa di un abbandono secolare. Essa presenta una piccola chiesetta adiacente ad una sorta di chiostro chiuso da una costruzione più grande. Ed ancora il suggestivo ponte Serravalle, che vive la sua condizione di degrado scavalcando il torrente Troina nel tratto di proseguimento della riserva dell’ingrottato lavico dello stesso fiume. Interessanti per l’accurata metodologia di fabbricazione, le stradine in basolato lavico che si inerpicano numerose su per il vulcano. Sul Monte Maletto (oltre 1.700 metri), per chi ama gli itinerari montani, il Rifugio omonimo. Chi attraversa le campagne di Bronte non può non notare le coltivazioni di pistacchio. Questa pianta vive abbarbicata sulla lava del vulcano, producendo i propri frutti con ritmo biennale. Il pistacchio di Bronte copre da solo l’80% dell’intera produzione nazionale con i suoi 4.000 ettari di terreno coltivato. Dal prodotto della pianta si ricava un ingrediente principe per squisiti dolci di marca brontese ma la cattiva commercializzazione del pistacchio unita ad una scarsa pubblicizzazione e alla mancanza di ricerche specifiche pongono in serio pericolo le coltivazioni che attraversano un grave periodo di crisi, gravate come sono dagli elevatissimi costi di gestione. La Valle del fiume “Saracena” rappresenta uno dei tanti esempi di una Sicilia con un potenziale di sviluppo straordinario ma che, come spesso accade in questi casi, troppo fiduciosa, attende un’improbabile iniziativa dall’alto che ne valorizzi le peculiari prerogative.

Bronte: la terra del Ciclope di Vincenzo Sciacca

Tentare qui una narrazione filata della storia della città non è possibile. Troppe le vicende e troppo intricate. Faremo dunque una rapida corsa isolando, in circa mezzo millennio di storia, alcuni episodi che spiccano per la loro rilevanza. Mentre divampava la lite tormentosa con l’Ospedale Grande di Palermo, i Brontesi ai quali premeva dimostrare che la loro città era la più antica del monastero di Maniaci, ne inventarono di curiose. Gli eruditi locali per comprovare l’antichità del sito ricorsero alla filologia e all’archeologia citarono Virgilio:

“Ferrum excerbat Cyclopes in antro Brontesque, Steropesque et nudus membra Piracmon”;

tirarono fuori una canzone in lingua caldaica che dissero ritrovata ai piedi dell’Etna e “come saputi di lingue orientali, la tradussero in ottava siciliana’ (B. Radice, Memorie storiche di Bronte, riedizione del 1984, pag. 35). In realtà le radici di Bronte erano recenti e ignare di ciclopi e di caldei. Il grosso borgo così denominato si era formato solo nel 1525, per decreto di Carlo V, che volle così riunire i casali (24, secondo la tradizione) soggetti all’abbazia di Maniaci, ed era feudo dell’Ospedale Grande e nuovo di Palermo. La storia successiva avrebbe visto l’università brontese combattere contro il potere feudale, la cui gestione significava soprattutto patibolo e fame. Sin dagli esordi la storia di Bronte è comunque storia di una piccola comunità che cerca di scrollarsi di dosso un potere oppressivo, impegnata in una lotta quotidiana contro la miseria e l’espropriazione. Tra il 1774 e il 1778, ad opera del sacerdote Ignazio Capizzi si completa il Real Collegio Capizzi, destinato a divenire un centro di formazione di grande rinomanza. Si accorreva al collegio di Bronte da mezza Sicilia e l’esservi stati era di per sé un titolo di distinzione. Nel collegio si impartiva l’insegnamento del latino, del greco, della religione e della teologia. Niente discipline tecniche, niente matematica e poca letteratura italiana. Gli studenti che nei primi decenni vi furono convittori venivano allevati come vecchi umanisti, abilissimi a voltare il “Furiosd’ in latino ma privi di qualsiasi contatto con la cultura illuminista. Per essi le alternative erano poche: la carriera forense, il sacerdozio, l’impiego nella burocrazia borbonica. L’istituto, insomma, contribuiva a formare una classe dirigente attardata e, nella sostanza, reazionaria. I Brontesi vanno comunque fieri di questa istituzione ed amano rappresentarsi un passato glorioso costellato da “eletti ingegni” partoriti dal Collegio. Innocua illusione, questa, che sopravvive al disfacimento dell’edificio, ormai privo di qualsiasi funzione che non sia l’affitto dei locali a scuole pubbliche e private, negozietti, panifici, bar e banche. Il Risorgimento italiano ha vissuto a Bronte una delle sue pagine più tragiche e famose: nel 1860 i popolani brontesi sull’onda del diffuso entusiasmo per la spedizione garibaldina, insorgono e fanno strage di numerosi esponenti della borghesia locale. La scanna dei borbonici, si pensava ingenuamente, sarebbe stata gradita al generale Garibaldi e avrebbe affrettato gli eventi. Illusione. Il luogotenente di Garibaldi, Nino Bixio, piomba a Bronte e spegne la rivolta nel sangue. Sul piazzale antistante la chiesa di S. Vito vengono fucilate sei persone, ritenute a vario titolo responsabili del tumulto. Fra esse erano Cola Lombardo (liberale), il solo che si fosse impegnato per evitare gli eccessi che poi furono commessi, e Nunzio Ciraldo Frajunco, povero folle senza coscienza. Morivano innocenti: alla strage Bixio rispondeva con la strage. La vicenda insurrezionale, costellata di fatti di inaudita violenza, è stata più volte fonte d’ispirazione per registi e scrittori. Florestano Vancini la racconta, utilizzando personaggi assai credibili, nel film “Bronte: cronaca di un massacró’; Giovanni Verga ne dà un indimenticabile resoconto nella novella “Libertà”; Federico De Roberto ne “I vecchî’, fornisce una descrizione della rivolta antitetica a quella verghiana, dando voce alla diffidenza dei conservatori nei confronti di qualsiasi movimento di popolo. Il resoconto che di quelle vicende dà il maggiore storico della città (Benedetto Radice), gareggia in bellezza con le pagine verghiane. La storia di Bronte di questo secolo è ancora da scrivere. Dai ricordi degli anziani sembrerebbe che il ‘900 si sia tenuto lontano dal comune: niente fascismo e niente antifascismo. Tali ricordi sono però smentiti dalle tracce che il regime ha lasciato: scritte sui muri intonate alla retorica fascista, qualche traccia nell’edilizia e soprattutto un ricco repertorio fotografico che mostra come la “fascistizzazione” della vita brontese fosse capillare e partecipata. Del resto quanti a Bronte ebbero arte e parte furono senz’altro fascisti ed il brontese Eduardo Cimbali è stato il fascista di maggior rilievo nella provincia di Catania; fu attorno alla cattedra di diritto internazionale di quest’ultimo che il fascismo mosse i primi passi nella Sicilia orientale. E insomma, la storia di questo secolo non può più essere affidata alla memoria degli anziani, urgono ricerche d’archivio ed una paziente ed “onesta” riflessione sul materiale documentario di cui già si dispone.

Un itinerario per le vie di Bronte, tra angoli da scoprire e fantasmi di un passato tragicamente vissuto

Per le vie di Bronte

Il paese cresciuto disordinatamente, mostra, nonostante la dissennatezza di qualche intervento umano, alcuni luoghi che sono riusciti a mantenere parte, almeno, della loro “aura”. Si può dunque visitare il quartiere S. Vito, con la chiesa abbarbicata sul punto più alto e il labirintico succedersi di vicoli e viuzze che riesce ad essere frastornante anche per gli stessi brontesi. Il luogo è ricco di memoria e di fantasmi, qui Bixio fucilò sei rivoltosi, da qui venne il suono della campana a martello che annunciava la strage. Da S. Vito si può passare alla passeggiata lungo il corso Umberto che ormai spacca in due il paese. D’obbligo una visita nei bar per assaggiare i dolci al pistacchio e le “filette”. Lungo il corso Umberto ci si imbatte nel Collegio Capizzi. L’edificio è piuttosto anonimo, gravato di insegne luminescenti e rappezzato alla meglio da discutibili lavori di restauro esterno, ma al suo interno è senz’altro da visitare lo splendido fondo antico della biblioteca, oltre ventimila volumi più un prezioso archivio storico ricchissimo di importanti documenti. Il colpo d’occhio della biblioteca, con i libri antichi e polverosi negli scaffali bruni, giustifica da solo la visita. A chi amasse i tuffi in dimensioni anacronistiche si potrebbe consigliare una visita alla cantina del “Gambero”. Vi si accede passando per un suggestivo “catoio” di derivazione araba detto “della Madonna Oriti”, all’interno si trovano autentiche sopravvivenze antropologiche: i contadini che sprofondano nel vino, che vanno litaniando in coro i canti del venerdì santo, che mangiano “tacchia”, che litigano per un nonnulla. Ma, credeteci, appena vi vedranno entrare e capiranno che siete “foresti” vi offriranno un quarto e una gazzosa e vi inviteranno all’antica bisboccia del contadino, sempre percorsa, anche nel momento dell’allegria più fragorosa, da un funesto trasalimento, da una nota tragica di dolore e rassegnazione. Solo cultura e vino in questa Bronte da dove è così facile partire? Ma no, anche  pistacchio. I”lochi” (terreno a coltura privilegiato) meritano senz’altro un’escursione. Da maggio a settembre i pistacchi si riempiono di foglie e, fitti come sono, formano una coltre uniforme e lussureggiante che segue docilmente le asperità del terreno sciaroso. In inverno i pistacchi restano, secchi e scheletriti, a ricoprire le lave come un intrico di dita appassite. Suggestivo? Qualcosa di più. Non c’è posto che possa insegnare il silenzio, l’attesa, la stagnazione e le lotte contro un ambiente ostile meglio dei “lochi’ d’inverno, grigi e neri, coi pistacchi che si aggrappano alle sciare nel tentativo, disperato e vano, di vincerle.

pistacchio. I”lochi” (terreno a coltura privilegiato) meritano senz’altro un’escursione. Da maggio a settembre i pistacchi si riempiono di foglie e, fitti come sono, formano una coltre uniforme e lussureggiante che segue docilmente le asperità del terreno sciaroso. In inverno i pistacchi restano, secchi e scheletriti, a ricoprire le lave come un intrico di dita appassite. Suggestivo? Qualcosa di più. Non c’è posto che possa insegnare il silenzio, l’attesa, la stagnazione e le lotte contro un ambiente ostile meglio dei “lochi’ d’inverno, grigi e neri, coi pistacchi che si aggrappano alle sciare nel tentativo, disperato e vano, di vincerle.

Due chiese, una stroria di Antonino Di Gaetano

La Chiesa Madre della SS. Trinità in Bronte sorge a Sud-Ovest dell’attuale centro (Chiesa del Rosario) spostatosi dall’antico per la costruzione della rotabile occidentale etnea che da Catania raggiunge Taormina. Il vecchio centro, lungiforme e detto lo stesso “Piazza”, lambiva a sud la Chiesa Madre intitolata alla SS. Trinità, anche quando, nel sec. XVI, furono riunite le due Chiese della Trinità e di S. Maria più antica e più grande. La striscia di colata lavica del 1651, che investì e coprì Bronte con una striscia est-ovest di poco più di un chilometro, lasciò intatta la Chiesa, essendo scesa a sinistra alla distanza di un centinaio di metri. (…) Della facciata Sud è immaginabile l’antica parete di arenaria tenuamente calda, con le monofore e con gli archetti di coronamento. Chiesa di architettura sobria, almeno all’esterno, ma linda e composta nei volumi, misurata nei rapporti di pieno e vuoto. Il risveglio architettonico anteriore al Mille del periodo di transizione o preromanico, espresso nella riedificazione di edifici specie religiosi, non poteva non influire sulla prima formazione di questa Chiesa il cui titolo più antico conosciuto è quello di S. Maria. Per i caratteri dei particolari negli elementi d’architettura oggi a vista, è da tener presente che, nel periodo di transizione, sulle forme nostrane se ne inserirono arabe (…). Questa Chiesa potrebbe essere attribuita a Carlo Magno, cui molte chiese italiane vengono attribuite. Tenuto conto della sua vita, il Radice (Storia di Bronte, pag. 47), lo fa presente a Messina, parlando di colate laviche nel territorio di Bronte e riporta che “quella del 882 atterrì Carlo Magno”. (…) La Chiesa, nella sua primitiva espressione è paragonabile, per la nuda e potente eleganza architettonica, all’interno del Duomo di Cefalù. La monofora sul fianco ha particolari di modulazione plastica, di taglio e di rapporti vuoto-pieno che sentiti nella più intima espressività dei piani moderatamente alternati e negli strombi, preannunciano la sveltezza delle dodici colonne all’interno, le linee e le forme aggraziate dei rispettivi capitelli, il tutto racchiuso tuttora nei massicci pilastri di consolidamento. Prova che un tempo, si crede nel sec. XVI, parve imprudente continuare a far gravare su quegli esili e snelli sostegni le agili arcate sovrastanti. Una causa, la più attendibile, quella dei terremoti frequenti nella zona etnea, avrà determinato il provvedimento che ora ci vieta, ma ci consea, la visione delle originarie strutture. Alcuni particolari decorativi di un portale o di un vuoto sulle pareti della Chiesa, si vedono ornare l’ingresso di una casa di via Parrinello, posta a pochi metri dallo spigolo nord della Chiesa. Dette decorazioni sono racchiuse in quattro mezzi archi perlati a tutto sesto. Nei pezzi di arenaria, oggi protetti da spessi e protettivi strati di calce, sono raffigurati in rilievo animali

di significato religioso e rosoni, il più grande di forme classiche. Tutto è rappresentato con un senso di ampiezza e spazialità. Gli elementi della parte nord, lasciati a vista nonostante il processo di ingrandimento della fabbrica compiuto nel sec. XVI, sono i soli generalmente noti, ma non riconosciuti nel loro effettivo valore storico. La chiesa è ora costituita dalle tre navate appartenenti a S. Maria, da un transetto, con una cappella maggiore e due altre laterali, appartenenti alla zona o all’area prima occupata dalla vecchia SS. Trinità. Questa denominazione è quella prevalsa sui due titoli delle due chiese riunite. Il transetto è chiuso nei lati corti da due altari barocchi (1655). Due cappelle per parte, sec. XVI, fiancheggiano le due navate minori. Le arcate su le antiche 12 colonne presentano l’intradosso a tutto sesto.

Avevo iniziato i saggi per il ritrovamento delle arcate. Riuscii, dato il breve tempo a mia disposizione, ad accertare la loro presenza, in pietra arenaria, all’imposta. Delle altezze delle singole navate e della posizione del coronamento ad archetti nulla posso dire. Sarà possibile ritrovare le prime. I secondi, penso, siano esistiti fino al tempo in cui fu decisa la trasformazione consecutiva alla riunione delle due Chiese. Quelli che oggi si vedono coronare la navata maggiore, sono una riproduzione, nel loro tempo, degli altri originari scomparsi. Anche le monofore del campanile e quella ritrovata a fianco del portale sud, ripetono nella schema quelle di cinque o sei secoli prima. Saggi opportuni dovrebbero permettere di trovare almeno le tracce degli archetti scomparsi. Egualmente non ho potuto accertare l’esistenza di alcuna monofora al di sopra delle arcate. Del loro ritrovamento, mi fa sperare la posizione delle ampie finestre del sec. XVIII aperte sulla navata principale. Se le antiche monofore avessero avuto la loroposizione in corrispondenza dei vuoti delle arcate, le attuali avrebbero inghiottito le più piccole e delusa prematuramente la speranza del ritrovamento nei pieni di muro lasciati fra le grandi finestre. In breve, come mi è consentito, ho accennato agli elementi a vista ed esposto alcuni giudizi e ipotesi. Secondo una premessa ed un cenno iniziale, occorre ora porre e fare un confronto. E se la mia tesi di una chiesa di S. Maria in Bronte più antica o almeno precedente a quella di Maniace, darà risultati positivi, la storia dell’architettura, consentendo il recupero, criticamente scientifico e praticamente concreto, di una parte almeno del monumento, avrà contribuito a risolvere delle questioni di storia civile, dando la possibilità di una chiara e definitiva interpretazione di documenti scritti.

S. Maria di Maniace è la Chiesa dell’Abbazia omonima. Dista otto chilometri da Bronte e sorge nel suo territorio comunale avendo una vasta e fertile zona posta nel versante sud dei Nebrodi. Questa tenuta costituisce la Ducea Nelson. Giorgio Maniace, il generale bizantino vincitore dei Saraceni in tale località, avendo avuto con sé una immagine della Madonna, che la tradizione vuole dipinta da allievi di S. Luca Evangelista, desidera che resti sul posto a memoria della sua vittoria. A tale scopo, accanto al fiume Simeto, ad un chilometro dal Casale Maniace, costruisce una Cappella con la Sacra immagine che viene affidata alle cure del monastero di S. Filippo di Fragalà. Tale immagine aveva molti fedeli ed in continuo aumento. Nel 1173 il re Guglielmo e la sua sposa Margherita determinano di costruire in Maniace una più grande chiesa intitolata a S. Maria ed un annesso Monastero Benedettino. Nel 1174 lo stesso re consacrava il Chiostro di Monreale, anch’esso dell’ordine Benedettino; Bronte e Maniace appartenevano alla stessa diocesi dell’Arcivescovo di Monreale (Radice, Storia di Bronte, pag. 398). Il primo Abate di S. M. di Maniace fu il Beato Guglielmo di Blois, fratello di Pietro vescovo di Londra: un altro fu Rodrigo Borgia poi Papa Alessandro VI. La Chiesa lambita dal torrente Saraceno è a tre navate con archi ad ogiva poggianti su otto colonne a testata sagomata più che capitello. Esse sono alternativamente a sezione circolare ed esagonale ed in pietra basaltica. Un terremoto del 1693 distrusse l’abside con la quale terminava a levante quindi orientata. La sua sistemazione è successiva. Molto interessante e ben conservato è il portale principale, a gruppi di colonne di cinque per parte, ornate di ricchi capitelli con personaggi e simboli biblici. La Chiesa ha inoltre dieci grandi finestre ogivali, una per arcata, ora murate. Esse non presentano dettagli rimarchevoli. L’interno è illuminato da tre finestre alte della navata maggiore. A tutte le navate manca il coronamento nè se ne scorgono le tracce. La copertura in legname è sostenuta da cavalletti, correnti e travi. E’ discretamente conservata ed è stata restaurata nel 1862. Ed ora alcuni confronti, fra elementi a vista, con la Chiesa di Bronte. Le monofore di questa hanno il davanzale e l’arco a monoblocco, due pezzi per parte come stipiti della stessa finestra, proporzioni geometriche frontali e modulazione della sezione di un “preromanico” garbato e semplice, e tali che le finestre di S. Maria di Maniace appaiano costruite distanti nel tempo e marcatamente evolute nello sviluppo. Delle arcate d’ambedue le Chiese quelle di una sono documentabili; dell’altra, pur coperte da stucchi e ingrossate dai rivestimenti di consolidamento, se ne intravedono le forme geometriche. Più raccolte, più classiche, non meno svelte delle ogivali di Maniace.

Basta osservare le proporzioni al collarino o alla base del capitello di S. Maria in Bronte, oggi nell’orto del prof. Sac. Biagio Calanna, per avere conferma dell’agile sviluppo del fusto delle dodici colonne che ritengo tutte a sezione circolare. S. Maria di Maniace non ha veri e propri capitelli. Le caratteristiche decorative del portale riadoperato in via Parrinello in Bronte, non sono ritrovabili in nessun elemento decorativo in Maniace, neanche fra la ricchezza di motivi dei capitelli del portale. Nell’attesa fiduciosa di altri risultati, credo che quelli noti possano bastare per riconoscere a S. Maria di Bronte il vantaggio della dovuta priorità.

Maniace: nell’ex regno dei Nelson

Anche se nella zona, insediamenti umani sono conosciuti fin dal XII secolo, la cittadina di Maniace si è formata assai di recente, nel corso del nostro secolo. Divenuta frazione di Bronte, Maniace ha raggiunto l’autonomia amministrativa solo nel 1981. Oggi il paese è un tipico agglomerato contadino: poche e modeste case ma, di tanto in tanto, ecco spuntare nelle piacevolissime campagne discreti villini, testimonianza di un benessere economico finalmente raggiunto. Le donne maniacesi sono conosciute, meritatamente, come instancabili lavoratrici e ancora oggi la loro manodopera è preziosa per qualsiasi tipo di lavoro agricolo si faccia nei dintorni; queste donne vanno a Bronte per la raccolta del pistacchio, a Tortorici per la raccolta delle nocciole, ad Adrano a lavorare negli orti e nei giardini per la raccolta della frutta; l’Ente forestale ha in esse operaie attente ed esperte; ovunque, insomma, ci sia lavoro bracciantile, ecco le donne maniacesi presentarsi, col loro volto sanguigno e deciso, cotto dal sole, con improbabili e bellissimi occhi azzurri. Questa laboriosa umanità femminile, nella cui memoria genetica è impressa un’eco incancellabile di sofferenza, è la più rilevante caratteristica antropologica di Maniace. Il territorio del comune si estende per una superficie di 36 kmq e racchiude tre corsi d’acqua: Martello, Saraceno e Cutò, i quali, scorrendo a valle, confluiscono nel Simeto. Il sito è isolato dalle principali vie di comunicazione e la stradina che lo collega a Bronte è sconnessa e tortuosa. Ma chi si sobbarca il lieve disagio di un tale percorso viene abbondantemente ripagato da una natura sorprendentemente incontaminata: boschetti, rigagnoli, pioppi svettanti, mucche pigre e tardive che portano indolentemente in giro i loro campanacci. Il territorio di Maniace venne, da Ferdinando IV, regalato insieme alla città di Bronte, all’ammiraglio Orazio Nelson, per avere questi contribuito a reprimere la cosiddetta “repubblica partenopea”. Era il 1799 e una tale donazione, all’indomani della Rivoluzione francese e alla vigilia del nostro Risorgimento, era un vero e proprio anacronismo feudale, che doveva rivelarsi particolarmente sciagurato per i contadini del posto. L’antica abbazia benedettina con annessa la chiesa “Santa Maria del valorosissimo

Anche se nella zona, insediamenti umani sono conosciuti fin dal XII secolo, la cittadina di Maniace si è formata assai di recente, nel corso del nostro secolo. Divenuta frazione di Bronte, Maniace ha raggiunto l’autonomia amministrativa solo nel 1981. Oggi il paese è un tipico agglomerato contadino: poche e modeste case ma, di tanto in tanto, ecco spuntare nelle piacevolissime campagne discreti villini, testimonianza di un benessere economico finalmente raggiunto. Le donne maniacesi sono conosciute, meritatamente, come instancabili lavoratrici e ancora oggi la loro manodopera è preziosa per qualsiasi tipo di lavoro agricolo si faccia nei dintorni; queste donne vanno a Bronte per la raccolta del pistacchio, a Tortorici per la raccolta delle nocciole, ad Adrano a lavorare negli orti e nei giardini per la raccolta della frutta; l’Ente forestale ha in esse operaie attente ed esperte; ovunque, insomma, ci sia lavoro bracciantile, ecco le donne maniacesi presentarsi, col loro volto sanguigno e deciso, cotto dal sole, con improbabili e bellissimi occhi azzurri. Questa laboriosa umanità femminile, nella cui memoria genetica è impressa un’eco incancellabile di sofferenza, è la più rilevante caratteristica antropologica di Maniace. Il territorio del comune si estende per una superficie di 36 kmq e racchiude tre corsi d’acqua: Martello, Saraceno e Cutò, i quali, scorrendo a valle, confluiscono nel Simeto. Il sito è isolato dalle principali vie di comunicazione e la stradina che lo collega a Bronte è sconnessa e tortuosa. Ma chi si sobbarca il lieve disagio di un tale percorso viene abbondantemente ripagato da una natura sorprendentemente incontaminata: boschetti, rigagnoli, pioppi svettanti, mucche pigre e tardive che portano indolentemente in giro i loro campanacci. Il territorio di Maniace venne, da Ferdinando IV, regalato insieme alla città di Bronte, all’ammiraglio Orazio Nelson, per avere questi contribuito a reprimere la cosiddetta “repubblica partenopea”. Era il 1799 e una tale donazione, all’indomani della Rivoluzione francese e alla vigilia del nostro Risorgimento, era un vero e proprio anacronismo feudale, che doveva rivelarsi particolarmente sciagurato per i contadini del posto. L’antica abbazia benedettina con annessa la chiesa “Santa Maria del valorosissimo  Maniace” diventava così Castello Nelson, austero maniero oggi ingentilito dalla bucolica levità del paesaggio circostante. Il castello, nonostante sia geograficamente e culturalmente legato alla comunità di Maniace, è proprietà del comune di Bronte che spesso lo utilizza per manifestazioni anche di dubbio gusto, stonate rispetto alla naturale vocazione del luogo. Architettonicamente la parte più rilevante dell’edificio è l’antica chiesa normanna col bellissimo portale a sesto acuto, il doppio ordine di finestre ogivali e la trabeazione in legno. Al suo interno si respira un’atmosfera raccolta e silenziosa che invita alla meditazione. Per i maniacesi, il Castello Nelson nonostante la sua indubbia rilevanza estetica e storica, continua ad essere (e come disapprovare?) un simbolo odioso. Si legga questo stralcio di una testimonianza rilasciata nel 1954 dal bracciante Parasiliti Parracello Franco, divenuto sindaco nel 1981: “Io sono un analfabeta ma voglio solo dire qualcosa. Uno dei punti più neri della Sicilia è la Ducea di Nelson, quella vasta zona di quel duca di Nelson, di quei Borboni che nel 1860 i siciliani tutti uniti hanno lottato per cacciare via, quella stirpe maledetta che portava il disastro, il disordine e la miseria al popolo siciliano. Ancora in Sicilia è rimasto quell’unico rampollo, l’erede della Ducea e dei padroni borbonici. I contadini che lavorano nella Ducea sono 2.500 famiglie che vivono nella più oscura miseria, nella fame, senza scarpe e senza vestiti. Lavorano appena svezzati dal latte materno fino a 75, 80 anni, per 20 ore su 24 mentre il frutto del loro lavoro va a finire nei grandi magazzini della Ducea (…). Nella Ducea di Nelson sono pochi i contadini che vivono in una casa, sia pure modesta (…). Ma la maggior parte delle famiglie abitano oggi in vani oscuri, ammassati padre, madre e figli nello stesso letto (…). La mia voce cammina da anni e anni; queste mie parole debbono essere portate in ogni angolo della Sicilia in modo che tutti i “ani conoscano la vita che conducono i contadini di questa zona. Si, la mia voce cammini. E’ tempo di mobilitarci come nel 1860 per scacciare i Nelson dalla Ducea come allora furono scacciati i Borboni”. Ci piace chiudere così questa breve nota su Maniace, non sottolineando l’amenità del castello, ma riportando queste appassionate parole del sindaco Parasiliti.

Maniace” diventava così Castello Nelson, austero maniero oggi ingentilito dalla bucolica levità del paesaggio circostante. Il castello, nonostante sia geograficamente e culturalmente legato alla comunità di Maniace, è proprietà del comune di Bronte che spesso lo utilizza per manifestazioni anche di dubbio gusto, stonate rispetto alla naturale vocazione del luogo. Architettonicamente la parte più rilevante dell’edificio è l’antica chiesa normanna col bellissimo portale a sesto acuto, il doppio ordine di finestre ogivali e la trabeazione in legno. Al suo interno si respira un’atmosfera raccolta e silenziosa che invita alla meditazione. Per i maniacesi, il Castello Nelson nonostante la sua indubbia rilevanza estetica e storica, continua ad essere (e come disapprovare?) un simbolo odioso. Si legga questo stralcio di una testimonianza rilasciata nel 1954 dal bracciante Parasiliti Parracello Franco, divenuto sindaco nel 1981: “Io sono un analfabeta ma voglio solo dire qualcosa. Uno dei punti più neri della Sicilia è la Ducea di Nelson, quella vasta zona di quel duca di Nelson, di quei Borboni che nel 1860 i siciliani tutti uniti hanno lottato per cacciare via, quella stirpe maledetta che portava il disastro, il disordine e la miseria al popolo siciliano. Ancora in Sicilia è rimasto quell’unico rampollo, l’erede della Ducea e dei padroni borbonici. I contadini che lavorano nella Ducea sono 2.500 famiglie che vivono nella più oscura miseria, nella fame, senza scarpe e senza vestiti. Lavorano appena svezzati dal latte materno fino a 75, 80 anni, per 20 ore su 24 mentre il frutto del loro lavoro va a finire nei grandi magazzini della Ducea (…). Nella Ducea di Nelson sono pochi i contadini che vivono in una casa, sia pure modesta (…). Ma la maggior parte delle famiglie abitano oggi in vani oscuri, ammassati padre, madre e figli nello stesso letto (…). La mia voce cammina da anni e anni; queste mie parole debbono essere portate in ogni angolo della Sicilia in modo che tutti i “ani conoscano la vita che conducono i contadini di questa zona. Si, la mia voce cammini. E’ tempo di mobilitarci come nel 1860 per scacciare i Nelson dalla Ducea come allora furono scacciati i Borboni”. Ci piace chiudere così questa breve nota su Maniace, non sottolineando l’amenità del castello, ma riportando queste appassionate parole del sindaco Parasiliti.

Maletto

Singolarmente il territorio del comune di Maletto (40,88 Kmq) è interamente circondato dal territorio di Bronte, caratteristica che ha le sue origini nel 1537, quando Carlo V riunì i casali soggetti all’abbazia di Maniace, Maletto sfuggì a questo destino grazie alla posizione privilegiata dei suoi feudatari (la famiglia Spadafora), divenendo una sorta di “isola” all’interno del più vasto territorio del comune di Bronte. Una antica tradizione vuole che Maletto sia un borgo fondato da una banda di “tagliasacchetti”, briganti capeggiati da una romantica principessa di nome Maretta. “La leggenda non è solo tale, ma trova un riscontro storico, seppure in parte traviato. Nel 1263 il nobile Manfredi Maletta (…) su un ampio ed impervio sperone roccioso, in mezzo a fitte foreste, costruisce una torre di avvistamento, di comunicazione e di difesa (…). Da quel momento, dal nome del suo costruttore e possessore, il luogo viene chiamato Maletto e nasce l’omonimo feudo” (A.A.VV, Un itinerario lungo la valle del fiume Saracena, Biancavilla 1988). Attorno alla torre di difesa detta “del Faro” perchè serviva come punto di avvistamento in difesa dell’importante centro di Randazzo, in seguito denominata “castello” (oggi è diroccata ma qualcosa se ne vede ancora dal cosiddetto “tondo”, punto del centro storico di Maletto che è la meta preferita dei malettesi a passeggio), si raccolse il primo nucleo di abitanti che costruirono un agglomerato di case di legname e fango. Agli inizi del 1300, venuta meno la funzione militare del Castello, il sito fu abbandonato e il territorio, costituito in feudo, passò alla famiglia Omodei da Randazzo. Successivamente nel 1358 il castello venne concesso a Ruggero Spadafora che lo donò al fratello Rinaldo il quale nel frattempo aveva acquistato anche il feudo. Da quell’anno e fino al 1812, la famiglia Spadafora sarà feudataria di Maletto. In questi 465 anni, gli Spadafora, signori e padroni di Maletto furono 17 e sotto di loro Maletto fu abitato ed abbandonato per tre volte; fu costruito il paese, attraverso le vicende storiche che lo portarono ad essere il paese dell’800 quale lo hanno ereditato i malettesi del secolo scorso. Intorno alla metà del ‘400 gli Spadafora iniziarono la costruzione del primo centro urbano stabile, corrispondente agli attuali quartieri attorno al Castello. Nel 1502 Giovanni Michele Spadafora ottenne dal vescovo di Messina l’autorizzazione a costruire la prima chiesa intitolata a S.Michele Arcangelo, accanto furono costruiti i primi fabbricati ad uso del feudo, cioè il palazzo baronale con le carceri (l’ex comune), i magazzini lungo la via S.Antonio e il vecchio loggiato di via Umberto. La popolazione però non assunse ancora un carattere di stabilità, in quanto per le precarie condizioni economiche fu soggetta ad alterne emigrazioni che ne determinarono la quasi scomparsa alla fine  del 1500. Soltanto nel 1619 il potente Michele Spadafora Bologna, ottenuto il titolo di Principe di Maletto, iniziò un’opera di colonizzazione del suo feudo al fine di aumentare la produzione di grano i cui prezzi erano molto cresciuti per l’aumento internazionale della domanda. Attraverso la concessione di esenzioni e cessioni gratuite di piccole porzioni di terreno ottenne una rapida ripopolazione del borgo, la popolazione infatti segnò una costante crescita a partire dal 1600: dai 224 abitanti nel 1646, a circa 1500 nel 1812 anno di abolizione del feudalesimo in Sicilia. Ma l’incremento della popolazione va anche attribuito alla franchigia di cui godeva il feudo, che consentì ai fuggiaschi ed ai ricercati dalla giustizia, di trovare sicuro asilo in questo territorio. Sembra questa una parziale conferma della leggenda che vuole Maletto rifugio di briganti e fuorilegge, ma anche di bisognosi ed affamati, così come si può rilevare da un antico proverbio locale che dice “Cu è veru bisugnusu e campa affrittu, si voli ajuto ricurri a Marettu “. Oggi il comune ha la sua caratteristica più notevole nella bellezza, ancora incontaminata, del suo territorio e dei paesaggi etnei che da esso vi si godono. In territorio di Maletto ricadono molti crateri spenti dell’Etna: M.Maletto (mt. 1773), M.Scavo (mt. 1785), M.Pomarazzo (1254), M.Guardirazzi (mt. 1973). Il paesaggio è molto vario: le lave danno connotazioni rudi ed impervie, i boschetti invitano alle passeggiate ed alla cerca dei funghi; dolce e fertilissima è la zona coltivata a vigneti e fragoleti. La “fragolina di Maletto” è una vera specialità del luogo che in estate attira golosi da tutta la provincia di Catania. L’economia di Maletto si fonda prevalentemente, oltre che sulla già citata fragola, anche sulla coltivazione di cereali, legumi, piante da frutto, vigneti e ortaggi. Discreto è anche il contributo all’economia derivato dall’allevamento di bovini, animali da cortile, ovini e suini. Connesso a questo la produzione di prodotti lattiero-caseari come formaggi e ricotta. La produzione di queste specialità gastronomiche locali, unita ad una discreta attività artigianale e alla presenza di luoghi di ristoro dove è possibile gustare il castrato, i funghi di ferla, i maccheroni e il pane fatto in casa e un buon vino locale, pongono le basi per l’avvio di un’economia fondata sull’agriturismo e il turismo rurale, attività favorite dall’istituzione del Parco dell’Etna, sul cui territorio Maletto ricade.

del 1500. Soltanto nel 1619 il potente Michele Spadafora Bologna, ottenuto il titolo di Principe di Maletto, iniziò un’opera di colonizzazione del suo feudo al fine di aumentare la produzione di grano i cui prezzi erano molto cresciuti per l’aumento internazionale della domanda. Attraverso la concessione di esenzioni e cessioni gratuite di piccole porzioni di terreno ottenne una rapida ripopolazione del borgo, la popolazione infatti segnò una costante crescita a partire dal 1600: dai 224 abitanti nel 1646, a circa 1500 nel 1812 anno di abolizione del feudalesimo in Sicilia. Ma l’incremento della popolazione va anche attribuito alla franchigia di cui godeva il feudo, che consentì ai fuggiaschi ed ai ricercati dalla giustizia, di trovare sicuro asilo in questo territorio. Sembra questa una parziale conferma della leggenda che vuole Maletto rifugio di briganti e fuorilegge, ma anche di bisognosi ed affamati, così come si può rilevare da un antico proverbio locale che dice “Cu è veru bisugnusu e campa affrittu, si voli ajuto ricurri a Marettu “. Oggi il comune ha la sua caratteristica più notevole nella bellezza, ancora incontaminata, del suo territorio e dei paesaggi etnei che da esso vi si godono. In territorio di Maletto ricadono molti crateri spenti dell’Etna: M.Maletto (mt. 1773), M.Scavo (mt. 1785), M.Pomarazzo (1254), M.Guardirazzi (mt. 1973). Il paesaggio è molto vario: le lave danno connotazioni rudi ed impervie, i boschetti invitano alle passeggiate ed alla cerca dei funghi; dolce e fertilissima è la zona coltivata a vigneti e fragoleti. La “fragolina di Maletto” è una vera specialità del luogo che in estate attira golosi da tutta la provincia di Catania. L’economia di Maletto si fonda prevalentemente, oltre che sulla già citata fragola, anche sulla coltivazione di cereali, legumi, piante da frutto, vigneti e ortaggi. Discreto è anche il contributo all’economia derivato dall’allevamento di bovini, animali da cortile, ovini e suini. Connesso a questo la produzione di prodotti lattiero-caseari come formaggi e ricotta. La produzione di queste specialità gastronomiche locali, unita ad una discreta attività artigianale e alla presenza di luoghi di ristoro dove è possibile gustare il castrato, i funghi di ferla, i maccheroni e il pane fatto in casa e un buon vino locale, pongono le basi per l’avvio di un’economia fondata sull’agriturismo e il turismo rurale, attività favorite dall’istituzione del Parco dell’Etna, sul cui territorio Maletto ricade.

Musica dal passato

Non capita di rado di vedere, per le strade delle affollatissime città nel periodo delle feste natalizie, questi strani personaggi armati della loro “ciaramella” che attirano i passanti per nome e per conto di qualche commerciante del centro o che raggiungono le abitazioni di qualche signore di città che in questi giorni di festa ama le note propiziatorie di questi musicisti sopravvissuti al tempo. Sono gli ultimi ciaramellari, che giungono da Maletto per allietarci con la loro musica, avvertendoci che è già Natale. Vivono da sempre il loro rapporto simbiotico con la terra per quasi tutto l’anno praticando la pastorizia e un’agricoltura povera ma, durante il Natale, proprio come i loro avi, trasformano il proprio status divenendo musicisti e testimoni di una tradizione secolare. Ormai da anni hanno abbandonato il classico costume, ma lo strumento è immutabilmente lo stesso, probabilmente ereditato dai propri padri così come la tecnica del suo utilizzo. La musica che ci propongono, a tratti sofferta, riecheggia le note di un tempo antico ed anche se risente talvolta delle influenze di note estranee alla loro cultura, la trama sonora continua ad essere nel suo complesso originale, appresa dai propri padri che a loro volta l’appresero dai loro, divenendo quasi codificata nel codice genetico di questi straordinari rappresentanti della vita rurale delle campagne di Maletto. Eseguono, nelle città a valle, il loro tappeto sonoro che è fatto di suggestioni ataviche che, purtroppo, rischiano di perdersi a causa dell’aumentata disaffezione per le tradizioni di un tempo. E così a richiedere la loro presenza sono sempre gli stessi, normalmente i più anziani, che rimangono legati a questo rito natalizio. Le note della musica dei ciaramellari non sono scritte nei pentagrammi, ma racchiuse solo nella memoria di chi le esegue, e questo, unito al costante abbandono delle tradizioni rurali, potrebbe determinare la scomparsa, insieme ai ciaramellari, che non sembrano avere da tempo il necessario ricambio generazionale, anche delle loro musiche. Occorrerebbe l’intervento di qualche musicologo illuminato per evitare che queste melodie vengano irrimediabilmente perdute.