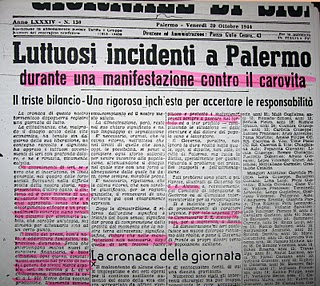

Com’è noto, il 19 ottobre 1944 il centro storico di Palermo fu teatro di quella che Giuseppe Carlo Marino ha definito «la prima tragedia del dopoguerra siciliano» e Francesco Renda «la prima grande tragedia siciliana dell’Italia liberata». Nella prima pagina del Giornale di Sicilia del 20 ottobre, n.130, sotto il titolo Luttuosi incidenti a Palermo durante una manifestazione contro il carovita si poteva leggere: «Poco prima di mezzogiorno molte migliaia di scioperanti sono affluiti in via Maqueda […]. La folla con alte grida ha chiesto insistentemente il pronto intervento delle Autorità per reprimere gli abusi del mercato annonario, che provoca insostenibili disagi fra le classi lavoratrici a reddito fisso. Poco dopo le forze di polizia […] sono state rafforzate da reparti di soldati inviati d’urgenza a bordo di autocarri. Il primo autocarro carico di soldati, proveniente da piazza Vigliena si inoltrava in mezzo alla folla. Ad un tratto sono rintonate delle detonazioni…».

Com’è noto, il 19 ottobre 1944 il centro storico di Palermo fu teatro di quella che Giuseppe Carlo Marino ha definito «la prima tragedia del dopoguerra siciliano» e Francesco Renda «la prima grande tragedia siciliana dell’Italia liberata». Nella prima pagina del Giornale di Sicilia del 20 ottobre, n.130, sotto il titolo Luttuosi incidenti a Palermo durante una manifestazione contro il carovita si poteva leggere: «Poco prima di mezzogiorno molte migliaia di scioperanti sono affluiti in via Maqueda […]. La folla con alte grida ha chiesto insistentemente il pronto intervento delle Autorità per reprimere gli abusi del mercato annonario, che provoca insostenibili disagi fra le classi lavoratrici a reddito fisso. Poco dopo le forze di polizia […] sono state rafforzate da reparti di soldati inviati d’urgenza a bordo di autocarri. Il primo autocarro carico di soldati, proveniente da piazza Vigliena si inoltrava in mezzo alla folla. Ad un tratto sono rintonate delle detonazioni…».

Nelle stesse ore da Roma il governo rendeva nota la propria versione dei fatti tramite un comunicato, fuorviante e cinico, del sottosegretario per la stampa e le informazioni. «In occasione di una dimostrazione diretta ad ottenere miglioramenti di carattere economico, compiuta ieri a Palermo da impiegati delle banche e dall’esattoria, gruppi estranei sobillati, da elementi non ancora chiaramente identificati, prendevano l’iniziativa d’inscenare una manifestazione sediziosa. Davanti alla sede dell’Alto Commissariato [Palazzo Comitini, che ospitava anche la prefettura] venivano esplosi colpi di d’arma da fuoco contro reparti dell’Esercito, che erano stati costretti a reagire. Si deplorano 16 morti e 104 feriti. L’ordine pubblico è stato ristabilito. Il Comitato provinciale di Liberazione nazionale si è subito riunito ed ha dichiarato di mettersi a disposizione dell’Autorità governativa locale per la ricerca dei responsabili della manifestazione sediziosa».

Si apprenderà, poi, che il numero delle vittime era più alto e la dinamica dei fatti non veritiera, come ha avuto modo di raccontare in modo documentato Lino Buscemi: «Una spontanea manifestazione di popolo fu brutalmente repressa con bombe a mano e moschetti da soldati dell’esercito italiano. Italiani contro fratelli italiani di Palermo […]. Il sangue scivolò a fiotti lungo la via Maqueda e nelle traverse vicine. Gravissimo il bilancio: 24 morti e 158 feriti, accertati sia dalla commissione d’inchiesta appositamente nominata che dalla discussa sentenza del tribunale militare di Taranto», che peraltro «avrebbe escluso dall’elenco le vittime Cataldo Natale di anni 35 e Monti Carlo di anni 34, in quanto non vi erano prove sufficienti per accertare che fossero realmente deceduti a causa della sparatoria di via Maqueda. Le sole due donne decedute, Anna Pecoraro e Cristina Parrinello, lavoravano proprio di fronte la prefettura, in una stireria. Atroce la loro morte: i soldati scagliarono la loro bomba proprio dentro il negozio!». Nessun colpo di arma da fuoco fu dunque esploso, il 19 ottobre, contro i militari.

L’unico precedente paragonabile ai fatti palermitani di quel triste giovedì dell’autunno 1944 si riscontra nella Bari di quindici mesi prima. E ci piace ricordarlo con le parole usate da Miriam Mafai nel suo Pane nero (che ricostruisce la vita materiale delle donne italiane durante la guerra). Ma, per rintracciare il filo rosso che lega gli avvenimenti baresi a quelli registrati a Palermo il 19 ottobre 1944, bisogna partire da ciò che era successo nella Città eterna tra il 24 e il 25 luglio 1943.

L’unico precedente paragonabile ai fatti palermitani di quel triste giovedì dell’autunno 1944 si riscontra nella Bari di quindici mesi prima. E ci piace ricordarlo con le parole usate da Miriam Mafai nel suo Pane nero (che ricostruisce la vita materiale delle donne italiane durante la guerra). Ma, per rintracciare il filo rosso che lega gli avvenimenti baresi a quelli registrati a Palermo il 19 ottobre 1944, bisogna partire da ciò che era successo nella Città eterna tra il 24 e il 25 luglio 1943.

[Nella mattinata del 24] si incontrarono nell’ufficio di Grandi a Montecitorio molti dei più alti dirigenti del Regime. Arrivarono Bottai, Ciano, De Marsico, a mettere a punto un ordine del giorno con il quale avrebbero chiesto a Mussolini di rimettere i suoi poteri nelle mani del Re, Vittorio Emanuele III. L’ordine del giorno sarebbe stato proposto la sera stessa, nel corso della seduta del Gran Consiglio, già convocata. Non c’erano donne nel Gran Consiglio, l’organo dirigente del fascismo che non si riuniva dal dicembre del 1939 […].

Nel primo pomeriggio di sabato 24 luglio, la segretaria Arcangela Tarantini batte a macchina l’ordine del giorno che Grandi intende far votare al Gran Consiglio poche ore più tardi. Mussolini arriva a Palazzo Venezia qualche minuto dopo le cinque: è lui ad aprire la riunione con un’analisi complessiva della situazione. Poi sono gli altri a prendere la parola. La riunione va avanti, lentamente […]. Gli italiani dormono quando, alle due e trenta del mattino di domenica 25 luglio, viene votato a maggioranza, con 19 sì e 8 no e un astenuto, l’ordine del giorno di Dino Grandi […].

Il giornale radio delle ventidue e quarantacinque [dello stesso giorno] dà la notizia che il Re «ha accettato le dimissioni del cavalier Benito Mussolini» ed ha nominato capo del governo il generale Badoglio.

L’Italia tira un sospiro di sollievo; l’entusiasmo dilaga quella notte stessa; il giorno dopo si propaga a tutte le città, i paesi. Vengono invase le Case del Fascio, si staccano dalle pareti i ritratti del Duce. Mussolini è caduto, il fascismo è finito, viva il Re, la guerra è finita. Non è vero. Il primo proclama di Badoglio avverte che «sono vietati gli assemblamenti. La forza pubblica ha l’ordine di disperderli inesorabilmente». Il generale Roatta, capo di Stato Maggiore, ordina di sparare, se necessario, ad altezza d’uomo. Il che inesorabilmente accade. A Bari, in piazza Roma, martedì 27 luglio, l’esercito spara su una manifestazione pacifica. Restano sul terreno 23 morti e 70 feriti. Il giorno dopo la polizia interviene a Reggio Emilia e una donna rimane uccisa.

L’Italia tira un sospiro di sollievo; l’entusiasmo dilaga quella notte stessa; il giorno dopo si propaga a tutte le città, i paesi. Vengono invase le Case del Fascio, si staccano dalle pareti i ritratti del Duce. Mussolini è caduto, il fascismo è finito, viva il Re, la guerra è finita. Non è vero. Il primo proclama di Badoglio avverte che «sono vietati gli assemblamenti. La forza pubblica ha l’ordine di disperderli inesorabilmente». Il generale Roatta, capo di Stato Maggiore, ordina di sparare, se necessario, ad altezza d’uomo. Il che inesorabilmente accade. A Bari, in piazza Roma, martedì 27 luglio, l’esercito spara su una manifestazione pacifica. Restano sul terreno 23 morti e 70 feriti. Il giorno dopo la polizia interviene a Reggio Emilia e una donna rimane uccisa.

Questi fatti (e il contemporaneo arresto di Mussolini, che quarantanove giorni dopo sarà liberato sul Gran Sasso dai tedeschi) gettano un’ombra sinistra sulla monarchia che sarà presto accusata di doppiezza e scarso senso del dovere. Essi sono, però, anche il precipitato storico dello sbarco delle forze alleate anglo-americane in Sicilia (10 luglio 1943). Evento, questo, che impresse la svolta decisiva al conflitto mondiale. Ma nelle infuocate giornate di fine luglio, funestate dai morti di Bari e di Reggio Emilia, in Sicilia si combatteva ancora contro i nazi-fascisti. Bisognava aspettare il 17 agosto perché l’Isola fosse tutta nelle mani degli eserciti anglo-americani; e non è proprio vero che la conquista del territorio siciliano da parte degli alleati fu quella «trionfale avanzata» che voleva far credere Michele Pantaleone. Se Palermo cadde già il 22 luglio senza spargimento di sangue e il resto della Sicilia occidentale fu liberata quasi senza colpo ferire, ciò avvenne per una scelta precisa dei comandi militari tedeschi e italiani, che concentrarono gli sforzi difensivi nelle province orientali per facilitare l’attraversamento dello Stretto al grosso dei loro subordinati. La campagna di Sicilia fu, insomma, tutt’altro che incruenta, se caddero (secondo i calcoli del generale Faldella) ben 9.013 tra italiani e tedeschi e 5.181 tra americani e inglesi.

Ma ciò che più conta è che i trentotto giorni che corrono tra il 10 luglio e il 17 agosto furono decisivi per le sorti della guerra. Se appena due settimane dopo lo sbarco delle forze alleate in Sicilia cadde il governo Mussolini e le redini del regno sabaudo furono affidate al generale Pietro Badoglio, il 3 settembre 1943 (ossia quindici giorni dopo la fine delle operazioni belliche nell’Isola) a Cassibile, frazione di Siracusa, i generali Castellano e Bedel Smith firmavano l’armistizio, (reso noto da Badoglio l’8 settembre), che sanciva la resa incondizionata dell’Italia alle potenze alleate e l’inizio della lotta partigiana nella parte centro-settentrionale dello Stivale. Né può esser considerato privo di conseguenze il fatto che in Sicilia gli eserciti anglo-americani si  erano avvalsi anche del supporto logistico di separatisti e mafiosi. La portata di tali aiuti inizialmente sono stati forse sopravvalutati, ma è fuor di dubbio che ci furono, anche perché nel ventennio mussoliniano i capi del separatismo e, per altri versi, non pochi mafiosi si erano atteggiati ad antifascisti. Non può dunque destare stupore se in diversi comuni personaggi separatisti o mafiosi (che in molte realtà erano le stesse persone) venissero nominati sindaci dall’amministrazione militare alleata (AMGOT). Tra questi il noto separatista conte Lucio Tasca Bordonaro, che divenne sindaco di Palermo e il più noto capo mafia don Calogero Vizzini, cui fu affidato il comune di Villalba. Per la nomina dei prefetti gli alleati attinsero al serbatoio dei vecchi deputati, capi clientela, del periodo prefascista. Ma le più importanti leve del potere furono assunte direttamente dagli anglo-americani.

erano avvalsi anche del supporto logistico di separatisti e mafiosi. La portata di tali aiuti inizialmente sono stati forse sopravvalutati, ma è fuor di dubbio che ci furono, anche perché nel ventennio mussoliniano i capi del separatismo e, per altri versi, non pochi mafiosi si erano atteggiati ad antifascisti. Non può dunque destare stupore se in diversi comuni personaggi separatisti o mafiosi (che in molte realtà erano le stesse persone) venissero nominati sindaci dall’amministrazione militare alleata (AMGOT). Tra questi il noto separatista conte Lucio Tasca Bordonaro, che divenne sindaco di Palermo e il più noto capo mafia don Calogero Vizzini, cui fu affidato il comune di Villalba. Per la nomina dei prefetti gli alleati attinsero al serbatoio dei vecchi deputati, capi clientela, del periodo prefascista. Ma le più importanti leve del potere furono assunte direttamente dagli anglo-americani.

La Sicilia e le isole minori – meno Pantelleria e le Pelagie, rimaste sotto la giurisdizione alleata – furono consegnate formalmente al governo italiano (allora avente sede a Brindisi) alle ore 00,01 dell’11 febbraio 1944. «Il trapasso dei poteri effettivi – tiene però a precisare Renda – fu, invece, un lungo e travagliato processo, che si protrasse per tutto il 1944 e il 1945 e che, in effetti, si concluse dopo la fine della guerra e la firma del trattato di pace». Va da sé che anche gli atti della nuova amministrazione risentissero dell’ipoteca degli ex occupanti e, in particolare, del colonnello Charles Poletti (già capo dell’ufficio Affari civili delle forze armate d’occupazione in Sicilia). Fu infatti per la sua insistenza se il 4 marzo 1944 fu nominato Alto commissario per la Sicilia il prefetto di Palermo Francesco Musotto, amico dei separatisti e già deputato liberal-democratico. Ma la presenza di Musotto all’Alto commissariato, appena tollerata dal secondo governo Badoglio, non si protrasse molto oltre il 4 giugno 1944, data della liberazione di Roma. Due giorni dopo gli alleati sbarcarono in Normandia. Il 9 giugno fu nominato capo del governo il presidente del Comitato di Liberazione nazionale, on. Ivanoe Bonomi, e la stella di Musotto finì di splendere. Accusato «di debolezza, di incapacità e di filoseparatismo», il 17 luglio 1944 l’Alto commissario dovette passare il testimone all’avvocato gelese Salvatore Aldisio, già esponente del Partito popolare di don Sturzo, e ministro dell’Interno nel governo Badoglio.

Aldisio – sono parole di Michele Pantaleone – assunse ben presto un atteggiamento decisamente unitario e antiseparatista e non tardò ad adoperare la maniera forte, cioè l’azione di polizia. Da abile uomo politico ed esperto comunicatore delle varie clientele politiche che si venivano ricostruendo, aveva ben compreso che in fondo, la nobiltà terriera e la mafia, che costituivano la destra del movimento, cercavano nel separatismo una barriera che salvaguardasse i loro interessi e i loro privilegi dalla ventata di socialismo che nel Nord aveva raggiunto notevoli posizioni. Sarebbe bastato – dunque – dissipare queste paure, qualificare la Democrazia Cristiana come partito conservatore e capace di conquistare il potere, per attrarre queste clientele nei ranghi del partito cattolico.

Ad accogliere le istanze dei ceti più vivaci, genuini e numerosi del separatismo, che erano fortissimi, specie nella Sicilia orientale, Aldisio prospettava «una larga autonomia», che doveva essere predisposta dalla Democrazia Cristiana ed elargita dal luogotenente del Regno, Umberto di Savoia, in modo che il provvedimento diventasse esso stesso uno strumento demagogico per il partito, che già allora si preparava a conquistare la maggioranza. Nelle more, il nuovo Alto commissario, collaborato dai partiti del Comitato di liberazione, nazionale s’intestò un programma di rimozione o assorbimento nella DC degli amministratori locali insediati dall’AMGOT. Così, il 6 settembre il sindaco di Palermo, Lucio Tasca, dovette cedere le redini del Comune al commissario prefettizio, barone Enrico Merlo e al suo vice avv. Alfredo Berna. Altri amministratori passarono armi e bagagli alla Democrazia cristiana. Non privo di risultati fu, inoltre, l’impegno di Aldisio in materia di lotta alla fame. Ma la situazione non era certo delle più felici. Dal 23 giugno 1940, quando Palermo subì il primo rovinoso bombardamento (che provocò venticinque morti e centocinquantatre feriti tra la popolazione civile) al 6 luglio 1943, data dell’ultima incursione dell’aviazione nemica, oltre che sulla capitale, anche su Trapani, Porto Empedocle, Catania «ed altre località minori della Sicilia e della Calabria», le città costiere dell’Isola erano divenute un ammasso di macerie, e sarebbero rimaste tali ancora per molti anni..

Ad accogliere le istanze dei ceti più vivaci, genuini e numerosi del separatismo, che erano fortissimi, specie nella Sicilia orientale, Aldisio prospettava «una larga autonomia», che doveva essere predisposta dalla Democrazia Cristiana ed elargita dal luogotenente del Regno, Umberto di Savoia, in modo che il provvedimento diventasse esso stesso uno strumento demagogico per il partito, che già allora si preparava a conquistare la maggioranza. Nelle more, il nuovo Alto commissario, collaborato dai partiti del Comitato di liberazione, nazionale s’intestò un programma di rimozione o assorbimento nella DC degli amministratori locali insediati dall’AMGOT. Così, il 6 settembre il sindaco di Palermo, Lucio Tasca, dovette cedere le redini del Comune al commissario prefettizio, barone Enrico Merlo e al suo vice avv. Alfredo Berna. Altri amministratori passarono armi e bagagli alla Democrazia cristiana. Non privo di risultati fu, inoltre, l’impegno di Aldisio in materia di lotta alla fame. Ma la situazione non era certo delle più felici. Dal 23 giugno 1940, quando Palermo subì il primo rovinoso bombardamento (che provocò venticinque morti e centocinquantatre feriti tra la popolazione civile) al 6 luglio 1943, data dell’ultima incursione dell’aviazione nemica, oltre che sulla capitale, anche su Trapani, Porto Empedocle, Catania «ed altre località minori della Sicilia e della Calabria», le città costiere dell’Isola erano divenute un ammasso di macerie, e sarebbero rimaste tali ancora per molti anni..

Sventrata, sfregiata, resa irriconoscibile dalle bombe anglo-americane, Palermo offriva al visitatore l’immagine penosa di interi quartieri rasi al suolo, d’un patrimonio artistico e culturale a pezzi, danneggiato oltre ogni credere. Migliaia e migliaia di famiglie palermitane erano sfollate nei paesi agricoli dell’interno, dove vivevano dentro tuguri angusti e mefitici, privi di servizi igienici. Ma era la fame il peggior castigo di Dio abbattutosi su quella che era stata l’isola di Cerere. A testimoniarlo a Palermo erano le centinaia di ragazze ischeletrite che si prostituivano tra i cumoli di detriti dei palazzi e dei monumenti abbattuti. Erano i viaggi della speranza nei comuni rurali, cui si sobbarcavano, con i mezzi più disparati, uomini e donne di ogni età che, confidando nel buon cuore di un parente viddanu, andavano in cerca del canigghiottu della carità, pagnotta di sola crusca, prima rifiutata persino dai cani. Erano i preistorici mulineddi di petra rispolverati nelle campagne per macinare nottetempo un pugno di grano da panificare al riparo di occhi indiscreti. Erano i provvidenziali arbitrii domestici, che consentivano a molte famiglie con gli uomini ancora al fronte di guadagnare un po’ di denaro vendendo pasta d’arbitriu ad altri morti di fame. Era il sapone fatto in casa, mescolato alla cenere, con cui le donne lavavano i panni, laceri e rattoppati. Ma stavano bene gli intrallazzisti, che animavano il mercato nero dei generi di prima necessità in un frenetico andirivieni tra la città e il suo hinterland agricolo. E intanto nugoli di mendicanti affollavano le strade e i gradini delle chiese. Le bande armate imperversavano in ogni angolo dell’Isola.

La situazione economica generale è caotica – scriveva, undici giorni prima del passaggio di testimone all’Alto commissariato, il generale comandante dei carabinieri –. Nulla riesce ad infrenare l’ingordigia e il rialzo dei prezzi.

La crisi dei generi di prima necessità presenta aspetti sempre più insolubili; se nei centri agricoli la vita è in qualche modo possibile, in quelli urbani si rasenta la fame. Molti trovano il modo di vivere alla giornata col modesto commercio ambulante, con qualche speculazione, col piccolo mercato nero, ma il popolo, la massa, vive ormai nella più cruda miseria. Non meno tragico è il quadro del ceto medio – specie degli impiegati e dei pensionati – i quali, esaurito da tempo ogni risparmio, hanno iniziato la vendita delle suppellettili non potendo più fare fronte alle quotidiane necessità di vita cogli stipendi assolutamente inadeguati: numerosi i casi veramente pietosi.

È vero, come ex ministro, Aldisio godeva di notevole prestigio a Roma e seppe avanzare, di concerto con i partiti siciliani del Comitato di liberazione nazionale, alcune interessanti proposte per la valorizzazione produttiva delle campagne e il diritto alla vita delle masse affamate della città e della campagne. Proposte valutate con particolare favore nella riunione del Consiglio dei ministri del 31 agosto – 1 settembre 1944. E non tardarono a venire i provvedimenti governativi, non ultimi dei quali i decreti del ministro comunista dell’Agricoltura, Fausto Gullo, n. 279 del 19 ottobre 1944 (giorno della strage di via Maqueda) sulla concessione delle terre incolte e malcoltivate ai contadini, e n. 311 dello stesso giorno sulla modifica dei patti di mezzadria e colonia impropria, che attribuiva il 60% dei prodotti al contadino e il 40% al proprietario. Ma già prima lo stesso ministero si era fatto carico di potenziare il sistema d’ammasso delle derrate ai cosiddetti Granai del popolo, per garantire un minimo di approvvigionamento alimentare alle popolazioni urbane e agli stessi ceti rurali non produttori di cereali. Peccato però che, per l’opposizione degli agrari, dei mafiosi e dei separatisti (e, in certe aree, anche dalla Democrazia cristiana, che stava mettendo solide radici fra i piccoli e medi produttori agricoli, l’ammasso obbligatorio del grano finì per provocare un clima particolarmente arroventato), e i granai rimasero «vuoti o semivuoti».

È vero, come ex ministro, Aldisio godeva di notevole prestigio a Roma e seppe avanzare, di concerto con i partiti siciliani del Comitato di liberazione nazionale, alcune interessanti proposte per la valorizzazione produttiva delle campagne e il diritto alla vita delle masse affamate della città e della campagne. Proposte valutate con particolare favore nella riunione del Consiglio dei ministri del 31 agosto – 1 settembre 1944. E non tardarono a venire i provvedimenti governativi, non ultimi dei quali i decreti del ministro comunista dell’Agricoltura, Fausto Gullo, n. 279 del 19 ottobre 1944 (giorno della strage di via Maqueda) sulla concessione delle terre incolte e malcoltivate ai contadini, e n. 311 dello stesso giorno sulla modifica dei patti di mezzadria e colonia impropria, che attribuiva il 60% dei prodotti al contadino e il 40% al proprietario. Ma già prima lo stesso ministero si era fatto carico di potenziare il sistema d’ammasso delle derrate ai cosiddetti Granai del popolo, per garantire un minimo di approvvigionamento alimentare alle popolazioni urbane e agli stessi ceti rurali non produttori di cereali. Peccato però che, per l’opposizione degli agrari, dei mafiosi e dei separatisti (e, in certe aree, anche dalla Democrazia cristiana, che stava mettendo solide radici fra i piccoli e medi produttori agricoli, l’ammasso obbligatorio del grano finì per provocare un clima particolarmente arroventato), e i granai rimasero «vuoti o semivuoti».

Per dare l’idea della tensione registrata nei luoghi deputati all’ammasso, basti ricordare che già il 27 maggio 1944 a Regalbuto si erano deplorati 2 morti e due feriti in seguito ad uno scontro a fuoco tra i carabinieri e la popolazione civile, guidata dai socialcomunisti, fermamente intenzionati ad impedire un comizio del capo dei separatisti Finocchiaro Aprile. Ancora: il 6 agosto 1944 a Casteldaccia il comunista Andrea Raja, segretario della locale Camera e strenuo difensore dei Granai del popolo, apriva la lunga lista dei sindacalisti uccisi dalla mafia nel dopoguerra. Quaranta giorni dopo il leader comunista Girolamo Li Causi sfuggì per un pelo alla morte per un attentato subito a Villalba. Circa i granai rimasti «vuoti o semivuoti», sappiamo per certo che, alla data del 5 settembre 1944, su un contingente minimo di ammasso fissato in 3.100.000 quintali ne furono conferiti appena 1.012.000, ossia meno di un terzo del preventivato. Il dato più vergognoso era quello della provincia di Palermo, dove si era raggiunto non più del 15,18% dell’obbiettivo fissato.

Per conseguenza, «le scorte alimentari di Palermo e degli altri grossi centri urbani – osserva Francesco Renda – si assottigliarono fino al limite della insicurezza; in ogni caso, senza il tempestivo intervento delle autorità alleate forse la situazione del vettovagliamento sarebbe divenuta catastrofica». Tra l’altro, gli alimenti essenziali erano razionati: duecento grammi di pane e 150 grammi di pasta a testa. Né il calmiere dei generi di prima necessità, attivato già ai tempi dell’Alto commissario Musotto, aveva certo contribuito ad eliminare la fame delle masse. Si consideri, infatti, che la paga giornaliera di un manovale edile non andava oltre le quaranta lire, che nel migliore dei casi non bastavano per comprare 2 chili di pane di contrabbando (non certo di quello dei centri di distribuzione autorizzati, dove la grazia di Dio costava 36 lire al chilo). È poi un fatto che nelle borgate di Palermo i braccianti, che prestavano la loro opera da stidda a stidda, erano pagati con un vastidduni al giorno, tipo quello che tuttora preparano i fornai di Monreale e Piana degli Albanesi. Non può dunque sorprendere se il 10 ottobre 1944 incominciarono a Palermo le agitazioni popolari contro il carovita, che culmineranno nello spietato eccidio di via Maqueda.

Ora, non è il caso di ricostruire nei particolari la dinamica di quella tragedia. Ci limitiamo a ricordare che è stata accreditata per molti anni una versione dei fatti secondo la quale i militari autori dell’eccidio sarebbero stati aggrediti in via Maqueda e che nessuno aveva dato «ordine di far fuoco» sulla folla. Ma è certo che gli oltre tremila dimostranti il 19 ottobre non si spinsero molto oltre le minacce verbali. E se tentativo di reazione ci fu contro l’esercito, questo si materializzò solo l’indomani della strage, venerdì 20 ottobre. «Verso le ore 18 – scrisse a botta calda un informatore americano –, un gruppo di dimostranti si è recato in via Montalbo dove sono coltivati degli ulivi destinati alla produzione di olio che sono sotto la sorveglianza delle truppe italiane. I dimostranti, non riuscendo a intimidire i soldati, hanno lanciato due bombe a mano. I soldati hanno sparato in aria dei colpi per impaurire la folla. Il lancio delle bombe non ha causato alcun ferito».

Ora, non è il caso di ricostruire nei particolari la dinamica di quella tragedia. Ci limitiamo a ricordare che è stata accreditata per molti anni una versione dei fatti secondo la quale i militari autori dell’eccidio sarebbero stati aggrediti in via Maqueda e che nessuno aveva dato «ordine di far fuoco» sulla folla. Ma è certo che gli oltre tremila dimostranti il 19 ottobre non si spinsero molto oltre le minacce verbali. E se tentativo di reazione ci fu contro l’esercito, questo si materializzò solo l’indomani della strage, venerdì 20 ottobre. «Verso le ore 18 – scrisse a botta calda un informatore americano –, un gruppo di dimostranti si è recato in via Montalbo dove sono coltivati degli ulivi destinati alla produzione di olio che sono sotto la sorveglianza delle truppe italiane. I dimostranti, non riuscendo a intimidire i soldati, hanno lanciato due bombe a mano. I soldati hanno sparato in aria dei colpi per impaurire la folla. Il lancio delle bombe non ha causato alcun ferito».

È d’altronde dimostrato che il 19 ottobre fra i soldati ci furono solo cinque feriti lievi, e non certo da arma da fuoco. Né mancano le dichiarazioni dei testimoni oculari che inchiodano alle loro responsabilità gli assalitori. Tra questi il leader siciliano del Partito d’Azione, Vincenzo Purpora, che una ventina di giorni dopo si disse certo che «i primi a sparare [fossero] stati senza dubbio alcuno i soldati che hanno poi lanciato altre bombe a mano». Né la sua fu, peraltro, una vox clamans in deserto. «La responsabilità dell’eccidio – aveva già scritto sabato 21 ottobre 1944 al ministro Palmiro Togliatti il professor Giuseppe Montalbano, docente di Procedura Penale e membro del Comitato siciliano di liberazione nazionale – ricade esclusivamente sui soldati e gli ufficiali della divisione Sabaudia, che hanno lanciato le bombe e sparato con fucili mitragliatori, senza nessuna provocazione. La popolazione si sente abbandonata dalle autorità e perché i separatisti continuano a soffiare sul fuoco… una tendenza estremista, filo-separatista, che vi è anche nella direzione della Camera del Lavoro». Stranamente Togliatti lasciò cadere la segnalazione del suo pupillo.

«Misteri della politica», commenta Lino Buscemi. Ma il mistero può essere in parte svelato. Il vero è che il leader comunista, artefice della cosiddetta “svolta di Salerno”, che sei mesi prima aveva consentito la formazione del primo governo di unità nazionale e – in attesa di tempi migliori per la soluzione istituzionale – anche la collaborazione dei partiti di sinistra con la monarchia, non voleva compromettere quanto aveva costruito. Non si dimentichi che il 5 settembre 1944 Togliatti aveva scritto su L’Unità il famoso articolo Il popolo siciliano ha sete di libertà e fame di terra, e che proprio il 19 novembre videro la luce i decreti Gullo sulle terre incolte e la ripartizione dei prodotti. Tutto questo sarebbe ritornato forse in alto mare se il ministro comunista avesse puntato il dito contro la divisione Sabaudia, che peraltro prendeva ordini dal generale Giuseppe Castellano, il firmatario dell’armistizio, che godeva, non meno di Badoglio, della fiducia di casa Savoia.

Certo, appare fin troppo cinica la decisione del carismatico leader comunista di lasciare che l’Alto commissario Aldisio addossasse tutta la responsabilità dell’eccidio di via Maqueda ai separatisti, che avranno pure soffiato sul fuoco del malcontento popolare ma, sicuramente, non più dei monarchici e dei fascisti comunque camuffati. Bisogna però tener conto che fu proprio per l’intervento di Palmiro Togliatti se la repressione del movimento indipendentista non si spinse fino all’estrema conseguenza di arrestarne (almeno per il momento) il capo indiscusso Andrea Finocchiaro Aprile. E se il leader comunista non unì la propria voce a quella del vecchio anarchico siciliano Paolo Schicchi – che non esitò a dichiararsi solidale con i separatisti, accusando a muso duro «gli autori diretti e indiretti della strage d’innocenti» di quell’eccidio «così immane così scellerato così belluino da non trovare riscontro nella storia dell’umana delinquenza di tutti i tempi e di tutti i luoghi» –, fu solo perché era ormai chiaro che tra le fila dei seguaci di Finocchiaro Aprile andavano ricercati i mafiosi sabotatori dei Granai del popolo, gli autori dell’attentato a Li Causi e gli assassini di Andrea Raja, l’eroico segretario della Camera del lavoro di Casteldaccia.

Certo, appare fin troppo cinica la decisione del carismatico leader comunista di lasciare che l’Alto commissario Aldisio addossasse tutta la responsabilità dell’eccidio di via Maqueda ai separatisti, che avranno pure soffiato sul fuoco del malcontento popolare ma, sicuramente, non più dei monarchici e dei fascisti comunque camuffati. Bisogna però tener conto che fu proprio per l’intervento di Palmiro Togliatti se la repressione del movimento indipendentista non si spinse fino all’estrema conseguenza di arrestarne (almeno per il momento) il capo indiscusso Andrea Finocchiaro Aprile. E se il leader comunista non unì la propria voce a quella del vecchio anarchico siciliano Paolo Schicchi – che non esitò a dichiararsi solidale con i separatisti, accusando a muso duro «gli autori diretti e indiretti della strage d’innocenti» di quell’eccidio «così immane così scellerato così belluino da non trovare riscontro nella storia dell’umana delinquenza di tutti i tempi e di tutti i luoghi» –, fu solo perché era ormai chiaro che tra le fila dei seguaci di Finocchiaro Aprile andavano ricercati i mafiosi sabotatori dei Granai del popolo, gli autori dell’attentato a Li Causi e gli assassini di Andrea Raja, l’eroico segretario della Camera del lavoro di Casteldaccia.

Ad ogni buon conto, subito dopo la strage furono arrestati otto separatisti e fu disposta contestualmente la chiusura a tempo indeterminato della sede del Movimento indipendentista siciliano. Il generale Castellano fu, sì, rimosso dall’incarico di comandante della divisione Sabaudia, ma solo dopo alcune settimane dall’eccidio e con la speciosa motivazione (partorita dalla mente fine del democristiano Bernardo Mattarella) che aveva «fallito nel ricondurre alla disciplina gli ufficiali e le truppe alle sue dipendenze ed era responsabile di avere frequentato i circoli separatisti». Le indagini giudiziarie si conclusero con l’imputazione di ventuno militari. Ma il processo cominciò soltanto il 20 febbraio 1947, quando ormai la maggior parte dei separatisti e dei monarchici era confluita nella Democrazia cristiana. L’Italia era diventata repubblicana e l’intero stato maggiore democristiano di Sicilia (che nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 aveva sostenuto a spada tratta le ragioni della monarchia) era salito sul carro di chi aveva tolto lo stemma di casa Savoia dal tricolore. Il dibattimento si aprì, per legittima suspicione davanti al Tribunale militare di Taranto. Gli imputati, liberi benché accusati di strage, il 22 febbraio 1947 si videro derubricare l’imputazione in «eccesso colposo di legittima difesa». E furono tutti assolti.

Ad ogni buon conto, subito dopo la strage furono arrestati otto separatisti e fu disposta contestualmente la chiusura a tempo indeterminato della sede del Movimento indipendentista siciliano. Il generale Castellano fu, sì, rimosso dall’incarico di comandante della divisione Sabaudia, ma solo dopo alcune settimane dall’eccidio e con la speciosa motivazione (partorita dalla mente fine del democristiano Bernardo Mattarella) che aveva «fallito nel ricondurre alla disciplina gli ufficiali e le truppe alle sue dipendenze ed era responsabile di avere frequentato i circoli separatisti». Le indagini giudiziarie si conclusero con l’imputazione di ventuno militari. Ma il processo cominciò soltanto il 20 febbraio 1947, quando ormai la maggior parte dei separatisti e dei monarchici era confluita nella Democrazia cristiana. L’Italia era diventata repubblicana e l’intero stato maggiore democristiano di Sicilia (che nel referendum istituzionale del 2 giugno 1946 aveva sostenuto a spada tratta le ragioni della monarchia) era salito sul carro di chi aveva tolto lo stemma di casa Savoia dal tricolore. Il dibattimento si aprì, per legittima suspicione davanti al Tribunale militare di Taranto. Gli imputati, liberi benché accusati di strage, il 22 febbraio 1947 si videro derubricare l’imputazione in «eccesso colposo di legittima difesa». E furono tutti assolti.

Lo stesso giorno il Pubblico Ministero, colonnello Paolo D’ambrosio, propose ricorso in appello. Ma vi rinunziò il 31 maggio, ossia trenta giorni dopo la strage di Portella della Ginestra, quando ormai il quadro politico di riferimento era completamente diverso. Per farla breve, è già tanto se i martiri di via Maqueda sono ricordati da una lapide fatta installare nel 1994, in occasione del 50° anniversario del barbaro eccidio, a spese della Provincia regionale di Palermo.